In einem Kooperationsprojekt des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und des Münchner Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) wurden zukünftige Temperaturentwicklungen und der Einfluss des „Alpinen Pumpens“ auf die städtische Durchlüftung untersucht. Fazit: Wenn es schlecht läuft, gibt’s 2050 doppelt so viele Sommertage wie im Zeitraum zwischen 1971 und 2000. Denn: Der Klimawandel findet in München bereits statt.

In einem Kooperationsprojekt des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und des Münchner Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) wurden zukünftige Temperaturentwicklungen und der Einfluss des „Alpinen Pumpens“ auf die städtische Durchlüftung untersucht. Fazit: Wenn es schlecht läuft, gibt’s 2050 doppelt so viele Sommertage wie im Zeitraum zwischen 1971 und 2000. Denn: Der Klimawandel findet in München bereits statt.

„Die bereits gemessene Temperaturzunahme aufgrund des Klimawandels wird sich in Zukunft noch verstärken. Die Stadtklimasimulationen des DWD zeigen, dass sich im günstigen Fall die Anzahl der Sommertage im Stadtgebiet bis 2050 gegenüber dem Zeitraum 1971 bis 2000 um 35 bis 40 Prozent erhöht. Im ungünstigen Fall kann es sogar zu einer Verdopplung der Sommertage kommen“, so Tobias Fuchs, Leiter des Geschäftsbereiches Klima und Umwelt des DWD.

München als Großstadt ist von den wärmeren Temperaturen deutlich stärker betroffen als das Umland und auf eine Durchlüftung durch das regionale Windsystem „Alpines Pumpen“ angewiesen. Bei diesem Zirkulationssystem weht tagsüber der Wind in Richtung Alpen und nachts strömt kühle Luft aus den Alpen in Richtung Stadt. „Das Münchner Stadtklima ist im Sommerhalbjahr an etwa 20 bis 60 Tagen vom Alpinen Pumpen beeinflusst. Vor allem in der Nacht, in der zu hohe Temperaturen den Erholungsschlaf stören, und vormittags zeigen unsere Messungen und Modellergebnisse den größten Abkühlungseffekt“, erklärt Fuchs.

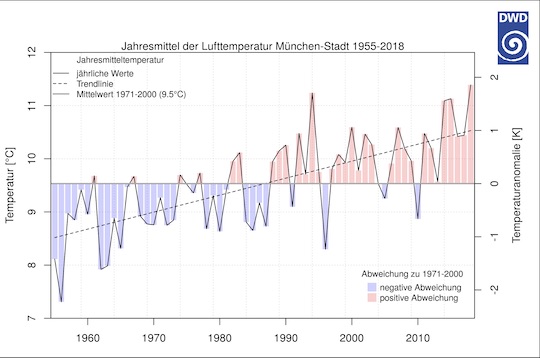

Die Temperaturmessungen in München zeigen eine deutliche Zunahme der mittleren Jahrestemperatur seit Messbeginn im Jahr 1955: um etwa 0,31 °C pro Dekade.

Die Wärmebelastung in der Stadt nimmt zu

Von den fünf wärmsten Jahren liegen vier in diesem Jahrhundert (z. B. 2003 und 2018 mit 88 bzw. 87 Sommertagen). 2018 war das seither wärmste Jahr und mit 11,4°C um 1,9°C wärmer als der langjährige Durchschnitt (1971–2000). Dieser Trend wird auch in der Anzahl verschiedener Kenntage, d. h. Tage an denen das Minimum/Maximum der Temperatur einen bestimmten Schwellenwert unter- bzw. überschreitet sichtbar. Die „warmen“ Kenntage wie Sommertage (mit einer Höchst- temperatur von mindestens 25 C) und heiße Tage (mit einer Höchsttemperatur von mindestens 30 °C) haben demnach in dem oben genannten Zeitraum zugenommen, die „kalten“ Kenntage wie Frosttage (mit einem Minimum der Lufttemperatur unter 0 C) und Eistage (mit einem Maximum der Lufttemperatur unter 0 °C) zeigen eine abnehmende Tendenz. Die Temperaturzeitreihen der Station München-Stadt belegen im Vergleich zum Umland eine deutliche Ausprägung des städtischen Wärme-Inseleffekts, d. h. höhere Temperaturen in der Stadt als im Umland, vor allem nachts. Zudem wurde anhand von Profilmessfahrten eine große Temperatur- variabilität innerhalb der Stadt mit Temperaturunterschieden zwischen kühleren Parkanlagen und dicht bebautem Siedlungsgebiet gemessen. Der vollständige Ergebnisbericht ist auf dieser Website herunterzuladen.

Infografik: Deutscher Wetterdienst

.