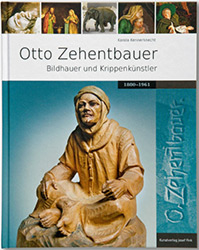

Geschrieben hat das Buch „Otto Zehentbauer. Bildhauer und Krippenkünstler“ die Vorsitzende des Lerchenauer Bürgervereins, Karola Kennerknecht.

Der Bürgerverein hatte 2005 eine Ausstellung über Zehentbauer gemacht – die Initialzündung für die Autorin, die damals Gerhard Schramm, den Schwiegersohn Zehentbauers, kennen lernte und von ihm bei zahlreichen Besuchen viel über Zehentbauers Leben, Werk, Kunstauffassung und Arbeitsweise erfuhr. Auch bekam sie Zugang zu einer umfangreichen Dokumentensammlung, die Schramm wie das Künstleratelier sorgfältig im Andenken an seinen Schwiegervater hegt. So konnte Kennerknecht anhand eines Ordners mit Rechnungen viele Krippen in nah und fern aufspüren. Die umfangreichen Recherchearbeiten, auch in Archiven und in der Staatsbibliothek, mündete jetzt in dieses reich bebilderte, klar und übersichtlich gestaltete und darüber hinaus informativ geschriebene Buch. Erschienen ist es im Kunstverlag Josef Fink, der vor zwei Jahren auch das schöne Buch „Sebastian Osterrieder. Der Erneuerer der künstlerischen Weihnachtskrippe“ herausbrachte – womit die beiden bedeutenden Krippenkünstler wieder zusammengeführt wären.

Krippenfiguren in verschiedenen Ausführungen für jeden Geldbeutel

„Wieder“ deshalb, weil Otto Zehentbauer (* 27. August 1880 in Landshut, + 20. August 1961 in München, beerdigt am Feldmochinger Friedhof) sich sein Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste von 1904 bis 1911 unter anderem durch Arbeiten bei Osterrieder finanzierte.

Der „Krippenwastl“, wie Osterrieder auch genannt wurde, hatte sich in der Krippenszene bereits einen Namen gemacht und brauchte für Ausstellungen und größere Aufträge immer wieder eine tüchtige Hand, wie Kennerknecht in ihrem Buch schreibt. Zehentbauer erledigte für Osterrieder Schnitzarbeiten, kaschierte Krippenfiguren mit leimgetränktem Stoff, bemalte sie und setzte ihnen Glasaugen ein. Mit dem Ende des Studiums aber sagte er dem 16 Jahre älteren Osterrieder ade. Zehentbauer hatte eigene künstlerische Vorstellungen.

Er wollte die Figuren lieber ganz aus Holz schnitzen und farbig fassen – die teuerste Variante, für die Klöster und Kirchen oft den Jahreslohn eines Arbeiters hinblättern mussten. Bei weitem billiger kam die Krippe, wenn Zehentbauer die Figuren nach einer alten italienischen Technik arbeitete. Dabei wurden die geschnitzten Köpfe, Arme und Beine mit Draht oder hölzernen Kugelgelenken mit einem Holzkörper verbunden. Die bekleideten Figuren erfreuten sich großer Beliebtheit, da sie beweglich und damit immer wieder anders verwendbar waren. Und so konnte bei Jahreskrippen durch einen einfachen Kleidertausch aus einem Josef schnell ein Soldat oder ein einfacher Bauer werden, wie die Autorin recherchiert hat.

Am günstigsten war eine Krippe in Hartgusstechnik, auch „Hartstuck“ genannt, die sich selbst weniger betuchte Bürger leisten konnten. Die Feldmochinger Krippe, die Zehentbauer 1932 fertigte, ist beispielsweise aus Hartguss. In den 1950er Jahren versuchte Zehentbauer auch, wie im Buch nachzulesen ist, in die „Massenproduktion“ zu gehen. Doch die Ergebnisse der Krefelder Firma „Kirberg Kunststofferzeugnisse“ überzeugten ihn nicht. Er ließ die Idee fallen.

Über vieles wird in diesem Buch noch berichtet, was wir in der Kürze gar nicht erwähnen können: Es geht auf seine Arbeitstechniken ein und nennt exemplarische Werke. Auch über die Münchner Krippengeschichte ist einiges zu erfahren und es zeigt Zehentbauer als Maler und Grafiker.

Wer sich im Trubel der (Vor)Weihnachtszeit einmal die Muße gönnt, in diesem schönen Buch zu lesen und die ungemein ausdrucksvollen Gesichtszüge der Zehentbauer-Figuren, die in zahlreichen ausgezeichneten Fotos wunderbar eingefangen wurden, zu betrachten, der wird schnell erkennen, dass das Medium Buch, trotz elektronischer Konkurrenz, einfach unschlagbar ist!

Das Buch (120 Seiten) ist für 16,80 Euro nicht nur im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-89870-797-8), sondern auch am Stand des Bürgervereins beim Christkindl-Markt des Kulturhistorischen Vereins am 15. und 16. Dezember in der Mehrzweckhalle an der Georg-Zech-Allee sowie bei der Raiffeisenbank-Filiale an der Lerchenauer Str. 200. Denn, das soll nicht unerwähnt bleiben, neben Gerhard Schramm, der einen namhaften Betrag spendete, trug auch die Stiftung der Raiffeisenbank München-Nord mit 1.000 Euro dazu bei, dass das Buch in dieser Qualität erscheinen konnte.